Jejak Kuasa di Balik Grand Corruption Chromebook ala Nadiem

Yong - Redaksi

Kamis, 11 September 2025

Opini

138 views

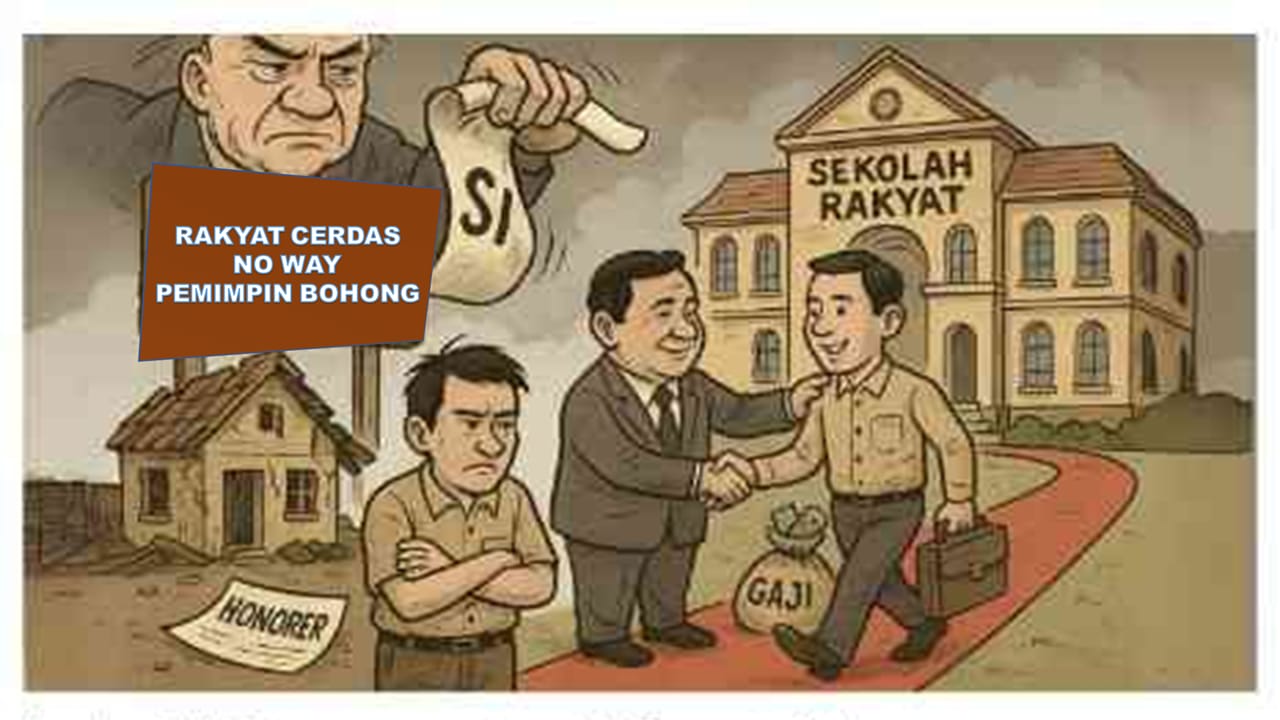

Katapoint.id - Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menghadirkan babak baru dalam diskursus grand corruption di Indonesia. Kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, menegaskan kliennya tidak bersalah dan tidak menerima sepeserpun keuntungan dari proyek pengadaan Chromebook pada 2020-2022. Argumen pembelaan ini bahkan diperkuat hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan tidak ditemukan adanya markup.

Namun, literatur internasional menunjukkan bahwa grand corruption jarang berbentuk transaksi langsung. Susan Rose-Ackerman dalam Corruption and Government (1999) menekankan bahwa grand corruption biasanya bekerja melalui mekanisme state capture, dimana kebijakan publik diarahkan untuk melayani kepentingan segelintir elite ekonomi politik. Transparency International (2020) bahkan menggarisbawahi, bentuk korupsi kelas tinggi ini kerap lebih sulit dibuktikan karena beroperasi melalui jejaring kebijakan, regulasi, dan investasi, bukan sekadar amplop berisi uang.

Dalam konteks Chromebook, jejak kuasa itu tampak dari kerjasama Kemendikbud dengan Google terkait penggunaan aplikasi Chrome. Relasi ini berlanjut dengan keterlibatan PT Telkomsel, anak usaha Telkom yang kemudian menanamkan modal raksasa Rp 6,4 triliun pada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), perusahaan yang punya hubungan erat dengan Nadiem sebagai pendiri Gojek.

Investasi Telkomsel di GOTO menjadi salah satu keputusan paling kontroversial dalam lanskap BUMN. Pada 2020-2021, saham GOTO dibeli seharga Rp 270 per lembar. Kini, nilainya terjun ke kisaran Rp 50. Berdasarkan laporan keuangan kuartalan Telkomsel, kerugian pun membengkak dari Rp 403 miliar pada kuartal I tahun 2024 naik menjadi Rp 857 miliar pada kuartal II tahu 2024, atau meningkat 112,65 persen sepanjang semester pertama. Angka ini menandakan bahwa kebijakan investasi tersebut tidak hanya buruk secara bisnis, tetapi juga menimbulkan kerugian sistemik pada keuangan negara.

Jika menggunakan kerangka analisis Bank Dunia (2019), kerugian yang lahir dari relasi kuasa semacam ini bukan sekadar soal angka. Ia mencerminkan adanya conflict of interest di tingkat kebijakan, di mana pejabat publik berpotensi menggunakan otoritasnya untuk menciptakan keuntungan bagi jejaring bisnis tertentu. Dengan demikian, argumen “tidak menerima sepeserpun” yang dikemukakan tim pembela Nadiem bukan jawaban akhir. Keuntungan dalam grand corruption bisa berupa reputasi, akses pasar, atau legitimasi kebijakan yang menguntungkan perusahaan tertentu.

Kejaksaan Agung seharusnya tidak berhenti pada pengadaan Chromebook semata, melainkan menelusuri keterkaitan antara kebijakan digitalisasi pendidikan, kerjasama dengan Google, dan investasi Telkomsel di GOTO. Prinsip transparansi dan conflict of interest disclosure yang lazim diterapkan dalam tata kelola publik modern perlu menjadi dasar investigasi.

Publik Indonesia berhak mendapat kepastian, apakah Nadiem Makarim hanya korban framing politik, atau justru bagian dari arsitek canggih grand corruption era zaman now? Sejarah korupsi di negeri ini mencatat bahwa kasus-kasus besar jarang berdiri sendiri. Mereka biasanya terhubung dalam jaringan kepentingan yang melibatkan pejabat tinggi, BUMN, dan korporasi besar. Jika benar terbukti, kasus Chromebook bisa menjadi contoh bagaimana korupsi era baru bekerja yaitu halus, sistemik, dan lebih berbahaya karena membebani masa depan generasi dengan kebijakan yang dikendalikan kepentingan sempit.[]

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

Komentar

Baca juga