Menakar Gerakan Makar Lengserkan Prabowo

Yong - Redaksi

Minggu, 31 Agustus 2025

Opini

280 views

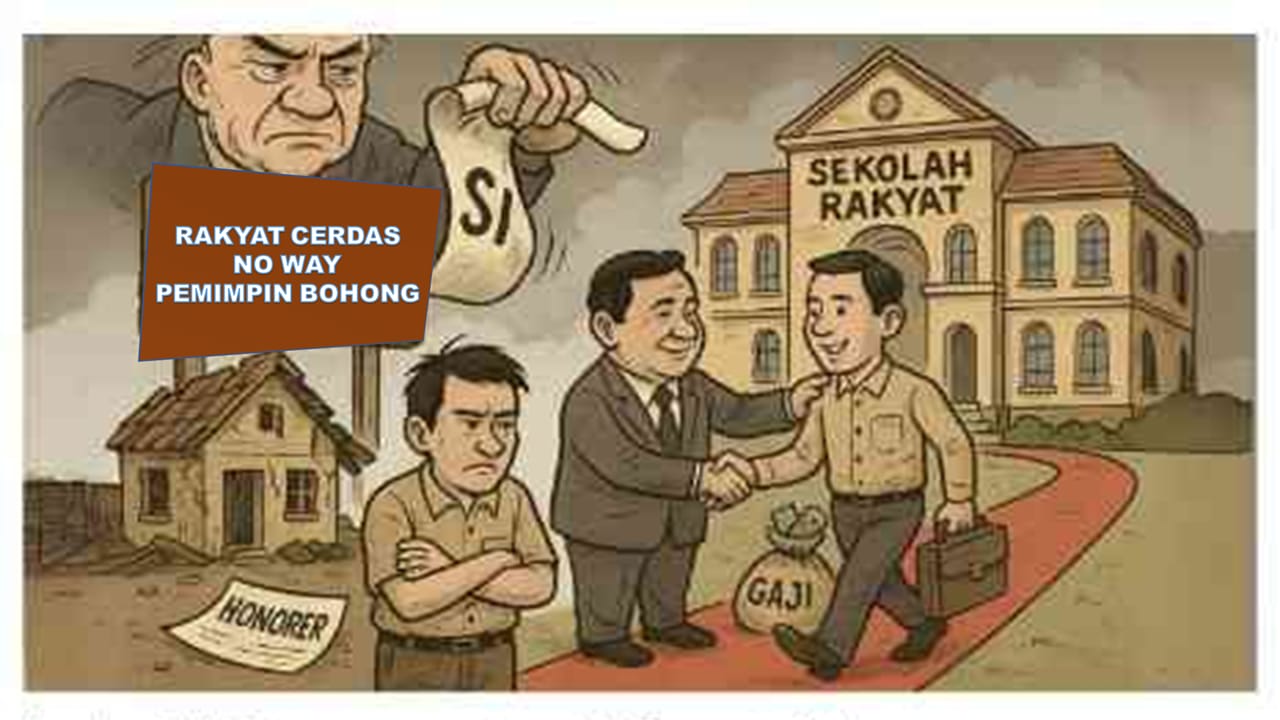

Katapoint.id - Di republik ini, jalanan kerap menjadi panggung politik. Sejak 25 Agustus 2025, ibukota dan sejumlah kota besar lain dipenuhi gelombang massa yang datang tidak sekadar membawa poster dan pengeras suara, tetapi juga bara kemarahan. Slogan yang terdengar keras berisi “bubarkan DPR” sebenarnya lebih mirip intrik kabut yang menutupi motif sebenarnya. Sebab, dalam literatur politik protes, tuntutan yang kabur biasanya menyimpan agenda yang lebih besar yakni menciptakan delegitimasi dan membuka celah kekuasaan.

Sejarah Indonesia sendiri menunjukkan pola berulang. Reformasi 1998 yang mengguncang Soeharto, meski berangkat dari krisis ekonomi dan korupsi, tak lepas dari tarikan kekuatan politik yang lihai memainkan massa. Di banyak negara, dari “Arab Spring” hingga krisis Venezuela, kerumunan yang tampak spontan sering kali hanyalah kulit luar dari sebuah orkestrasi panjang. Karena itu, jika kini muncul unjuk rasa simultan, terkoordinasi, dan anarkis, sementara identitas penggerak utamanya sengaja disembunyikan, maka masuk akal bila kecurigaan mengarah pada skenario makar.

Fakta di lapangan menambah kecurigaan itu. Polisi tampak gamang, bahkan terkesan “membiarkan” kantor-kantor mereka sendiri jadi sasaran pembakaran. Bukannya represif seperti biasanya, aparat justru seolah kehilangan insting dasarnya yakni mempertahankan simbol kewibawaan. Padahal, dalam teori intelijen klasik, lemahnya respon aparat bisa berarti dua hal berupa infiltrasi dalam struktur komando, atau kesengajaan demi memberi alasan untuk eskalasi berikutnya. Ketika markas Gegana ikut rata dengan api, publik wajar bertanya, apakah aparat sedang lumpuh, ataukah dikendalikan?

Kekhawatiran makin berlapis ketika relawan politik, seperti kelompok yang menamakan diri “Laskar Cinta Jokowi”, mulai menyuarakan tuntutan terang yang meminta Prabowo mundur. Seruan ini memberi isyarat bahwa aksi yang mengatasnamakan rakyat sebenarnya telah dimanfaatkan sebagai amunisi politik. Dalam kacamata teori konflik Carl Schmitt, pertarungan politik sejatinya adalah pertarungan kawan-lawan, dan setiap krisis adalah peluang untuk mendefinisikan siapa yang layak memegang kedaulatan. Dengan kata lain, demo ini sedang diposisikan bukan untuk menyuarakan rakyat, melainkan untuk menegaskan siapa “lawan” yang ingin dilengserkan.

Prabowo sendiri berada pada fase yang rawan. Baru setahun berkuasa, ia belum sempat mengonsolidasikan “double cover” atau dua lapis pertahanan berupa politik dan keamanan. Tanpa itu, setiap serangan lawan bisa langsung menghantam inti kekuasaan. Literatur militer menyebut strategi “two side controlled conflict”, dimana baik demonstran maupun aparat sama-sama bergerak di bawah kendali satu operasi tersembunyi. Jika skema ini benar terjadi, maka ibarat panggung wayang, dalang tunggal sedang menggerakkan dua tokoh sekaligus, membuat negara kehilangan kendali atas lakonnya sendiri.

Namun, apakah ini benar-benar makar? Secara hukum, makar didefinisikan dalam KUHP sebagai upaya menggulingkan pemerintahan yang sah dengan kekerasan. Sementara itu, fakta yang terlihat adalah kerusuhan, penjarahan, pembakaran kantor polisi yang sebenarnya sudah memenuhi syarat “kekerasan”. Jika tujuannya bukan sekadar menyalurkan aspirasi, tetapi menciptakan chaos yang berujung pada delegitimasi presiden, maka rangkaian peristiwa ini jelas mengarah pada makar.

Pertanyaannya, mengapa DPR yang jadi sasaran simbolik? Bisa jadi karena lembaga itu dianggap titik lemah. Tingkat kepercayaan publik terhadap DPR, menurut berbagai survei, selalu rendah. Dengan menyerang DPR, penggerak demo mendapatkan justifikasi moral yakni siapa yang mau membela lembaga yang dianggap “rumah penuh privilese”? Tetapi, seperti pepatah lama, ketika rumah tetangga dibakar, apinya bisa merambat ke rumah kita sendiri. Target awal mungkin DPR, tapi efeknya langsung menggerus legitimasi Prabowo sebagai kepala negara.

Bagi Prabowo, situasi ini adalah ujian pertama yang sesungguhnya. Ia pernah berjanji rakyat harus percaya kepada pemerintahannya. Tetapi bagaimana rakyat bisa percaya, jika aparat tampak tidak sigap, kabinet terkesan terbelah, dan isu makar justru makin keras terdengar? Saat inilah teori politik balas budi yang sering ia praktikkan harus dievaluasi. Menempatkan loyalis hanya karena jasa lama adalah jebakan, sebab loyalitas politik tak selalu sejalan dengan loyalitas terhadap negara.

Kini, pilihan Prabowo hanya dua yaitu bertahan dengan lingkaran yang rapuh atau melakukan “bersih-bersih” secara cepat. Menunda berarti memberi waktu lawan untuk mematangkan skenario. Namun bertindak gegabah juga bisa memicu resistensi lebih luas. Inilah dilema klasik penguasa yang diguncang krisis: bertindak atau ditelan waktu.

Aksi yang dimulai 25 Agustus 2025 akan tercatat dalam sejarah sebagai “test case” bagi Prabowo: apakah ia mampu mengendalikan badai atau justru terseret arus. Jika gagal, maka panggung politik 2029 sudah mulai ditentukan sejak hari ini.

Pada akhirnya, rakyat tidak peduli siapa yang menang dalam intrik elit. Yang mereka butuhkan adalah rasa aman, harga bahan pokok yang stabil, dan kepastian bahwa negara ini tidak dijadikan ajang eksperimen perebutan kekuasaan. Maka, jika Prabowo ingin bertahan, ia harus berani melepaskan politik balas budi yang sempit, dan menggantinya dengan politik “sayang rakyat”. Sebab, dalam logika kekuasaan, hanya rakyatlah yang bisa benar-benar memberi legitimasi, sementara para politisi dan relawan hanyalah angin yang bisa berhembus ke mana saja.[]

Oleh : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

Komentar

Baca juga