Rakyat Mengencangkan Ikat Pinggang, DPR Menambah Tunjangan

Yong - Redaksi

Sabtu, 30 Agustus 2025

Opini

221 views

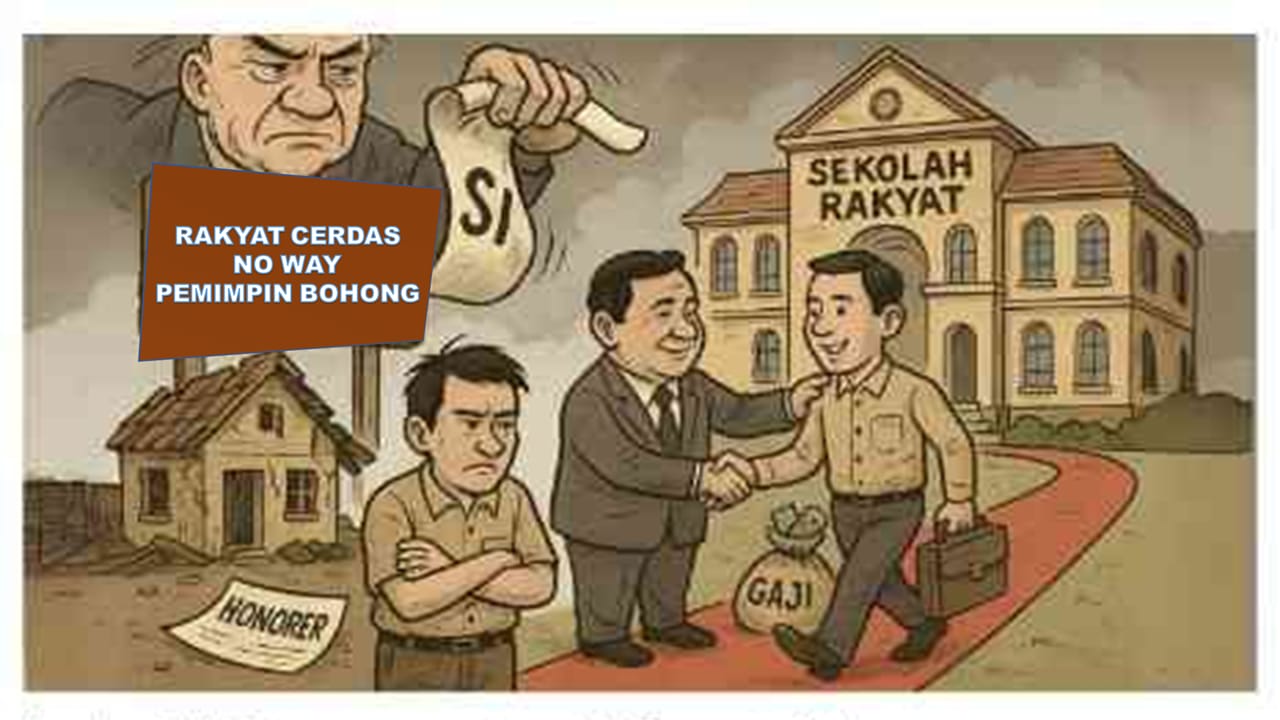

Katapoint.id - Di tengah situasi ekonomi yang penuh keterbatasan, publik kembali disuguhi tontonan ironi dari Senayan. Kenaikan tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan nominal yang bisa menembus lebih dari Rp100 juta per bulan menjadi penegasan betapa jauh jurang antara elit politik dan rakyat yang diwakilinya. Rakyat sedang mengencangkan ikat pinggang, namun para wakilnya justru menambah lubang baru untuk kemewahan. Dalam logika demokrasi representatif, kebijakan ini bukan sekadar soal angka, melainkan cermin dari orientasi politik yang bergeser dari semangat kerakyatan menuju pragmatisme elit.

Tunjangan rumah senilai Rp50 juta per bulan sebagai pengganti rumah dinas, ditambah beragam fasilitas lain mulai dari tunjangan jabatan, komunikasi intensif, hingga kehormatan, seolah menjadi katalog kemewahan yang didanai dari keringat rakyat pembayar pajak. Pemerintah dan DPR saling lempar tanggung jawab. Kementerian Keuangan menyarankan publik bertanya ke Senayan, sementara sebagian anggota DPR berdalih kebijakan datang dari Menteri Keuangan. Sikap saling menghindar ini memperlihatkan defisit akuntabilitas. Di tengah inflasi pangan, pengangguran yang belum pulih, serta akses pendidikan dan kesehatan yang timpang, keputusan menambah tunjangan terasa seperti satire yang ditulis oleh negara terhadap rakyatnya sendiri.

Jika memakai kerangka teori legitimasi politik yang dikemukakan David Beetham, kekuasaan hanya sah ketika memenuhi tiga syarat yaitu adanya aturan yang berlaku, norma yang diyakini publik, dan persetujuan rakyat. Tunjangan jumbo ini memang mungkin sah secara aturan, tetapi jelas merusak norma keadilan sosial dan menurunkan persetujuan publik. Demonstrasi yang meletup di depan gedung DPR adalah indikator nyata dari erosi legitimasi tersebut. Jalanan dipenuhi suara rakyat yang menolak privilese legislatif, sebuah resistensi terhadap politik oligarkis yang semakin menancap di tubuh demokrasi Indonesia.

Kebijakan tunjangan ini juga menambah beban psikologis rakyat yang sedang dilanda kebijakan efisiensi anggaran. Dalam kerangka teori distribusi fiskal, publik berhak menuntut transparansi. Pertanyaan sederhana tentang “dari mana anggaran itu berasal” tak pernah dijawab tuntas. Sementara itu, subsidi energi dikurangi, bantuan sosial sering kali tersendat, dan pajak dinaikkan. Dengan kata lain, negara mendorong rakyat ke jurang pengorbanan, sementara elit justru memanjakan diri dengan payung anggaran.

Sejarah politik Indonesia menunjukkan, ketidakpekaan elit terhadap derita rakyat kerap menjadi pemicu turbulensi sosial. Reformasi 1998 meletup bukan hanya karena krisis moneter, melainkan juga karena rakyat muak melihat kongkalikong kekuasaan dan kekayaan elit yang tak tersentuh. Kini, ketika aparat justru menanggapi protes rakyat dengan kekerasan yang berujung korban jiwa, kita seakan ditarik kembali ke masa kelam di mana suara kritis dibungkam dengan peluru. Negara bukan hanya abai, melainkan juga mempertontonkan paradoks dimana menuntut rakyat tunduk pada hukum, sementara wakil rakyat dan elit bebas melanggar etika keadilan sosial.

Ironi semakin menohok jika kita membaca data. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan per Maret 2025 masih di atas 9 persen, dengan jutaan orang hidup di bawah garis kemiskinan. Angka pengangguran terbuka berkisar 5-6 persen, dan harga beras yang terus merangkak naik membuat daya beli masyarakat makin tertekan. Sementara itu, satu anggota DPR bisa menerima tunjangan rumah setara biaya hidup tahunan ratusan keluarga miskin. Jika demokrasi memang lahir untuk menyejahterakan rakyat, sulit mencari justifikasi moral di balik keputusan ini.

Dalam literatur politik kontemporer, para ilmuwan seperti Larry Diamond menekankan bahwa demokrasi hanya bisa bertahan ketika ada public trust. Kepercayaan publik adalah modal utama. Namun di Indonesia, modal ini terus tergerus oleh tindakan elit yang lebih sibuk memperjuangkan privilege ketimbang amanah. Krisis kepercayaan ini berbahaya. Ia bisa melahirkan sinisme politik, apatisme elektoral, hingga radikalisasi. Demokrasi tanpa kepercayaan publik hanya akan jadi ritual prosedural tanpa substansi.

Pemerintah dan DPR seharusnya memahami bahwa legitimasi tak bisa dibeli dengan angka-angka dalam anggaran. Transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban moral. Jika benar ingin menjaga demokrasi tetap hidup, seharusnya setiap kebijakan anggaran, termasuk tunjangan DPR melibatkan partisipasi publik, dibahas terbuka, dan disesuaikan dengan kondisi fiskal negara. Tanpa itu semua, parlemen hanya akan menjadi panggung oligarki, bukan rumah rakyat.

Pada akhirnya, persoalan tunjangan DPR bukan hanya perihal uang, melainkan cermin hubungan yang retak antara rakyat dan wakilnya. Demokrasi yang seharusnya menjadi jembatan justru berubah menjadi tembok pemisah. Rakyat kian sengsara, elit kian sejahtera. Jika kondisi ini dibiarkan, maka kita sedang menyaksikan demokrasi yang kehilangan rohnya, berganti dengan aristokrasi baru yang bersandar pada legitimasi semu. Dan ketika rakyat sudah kehilangan kepercayaan, sejarah sering membuktikan bahwa tembok sebesar apa pun tak akan mampu menahan gelombang kemarahan yang datang dari bawah.[]

Oleh : Raihan Putri, S.IP (Alumni Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala)

Komentar

Baca juga